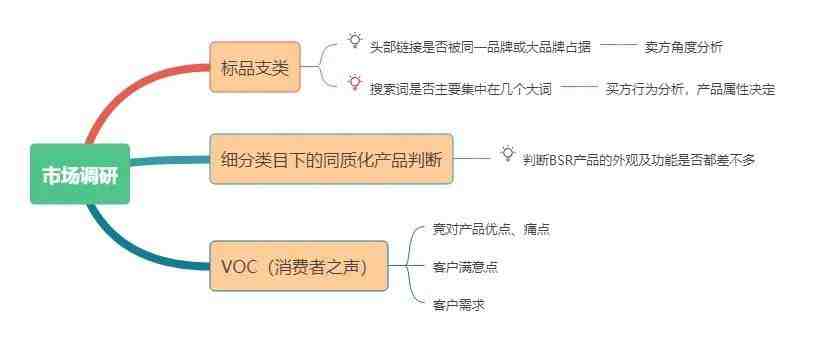

如果细分类目的BSR榜,所有相同功能卖点的产品,外观和结构大差不差(例如:普通拖鞋),配合第1点数据,可以归为标品支类。

第1点是数据分析,这一点是表象论证。

所有产品开发行为都要做VOC行为,目前大家大多是从竞对REVIEWS获取:

PS:如果允许,有必要增加非该类产品用户的心智调查;意在了解是什么让这些用户不选择该类产品。

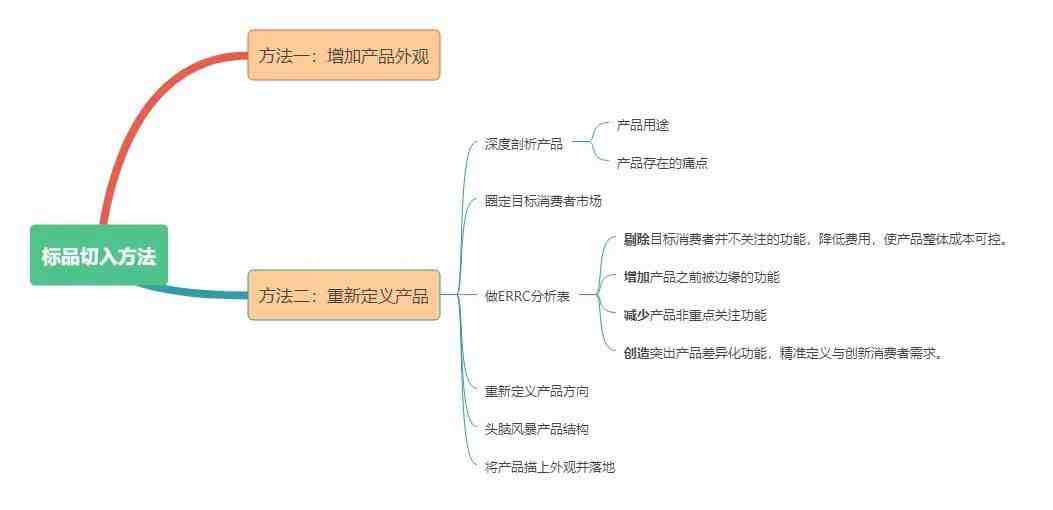

这个方法是最常见最普遍的做法,即通过不一样的外观,以用户的审美喜好圈定市场;获取外观的途径也多样化,而且成本相对低廉;

在供应端来说,如能找到该开模的工厂,新增变体的包销方式也能被大多工厂接受。

这个方法难度高;

方法步骤大概为:

根据VOC,对目前霸占市场的主流产品有深度认识;剖析他们的产品提供了给用户的什么需求(例如:勺子用来舀汤、搅拌),同时他们产品的痛点是什么(例如:普通勺子,舀过汤之后到下一次使用的期间,不好放置);

根据VOC,对目前消费者的满意点和需求点有深度认识;意在了解用户使用中最原始的痛点和需求是什么;甚至了解到用户有自己不清楚的痛点;

根据以上1,2,把产品卖点做最小单元切割;(例如:勺子需求:舀汤、搅拌、可放置而不触碰台面、不烫嘴等)

圈定目标消费者市场;

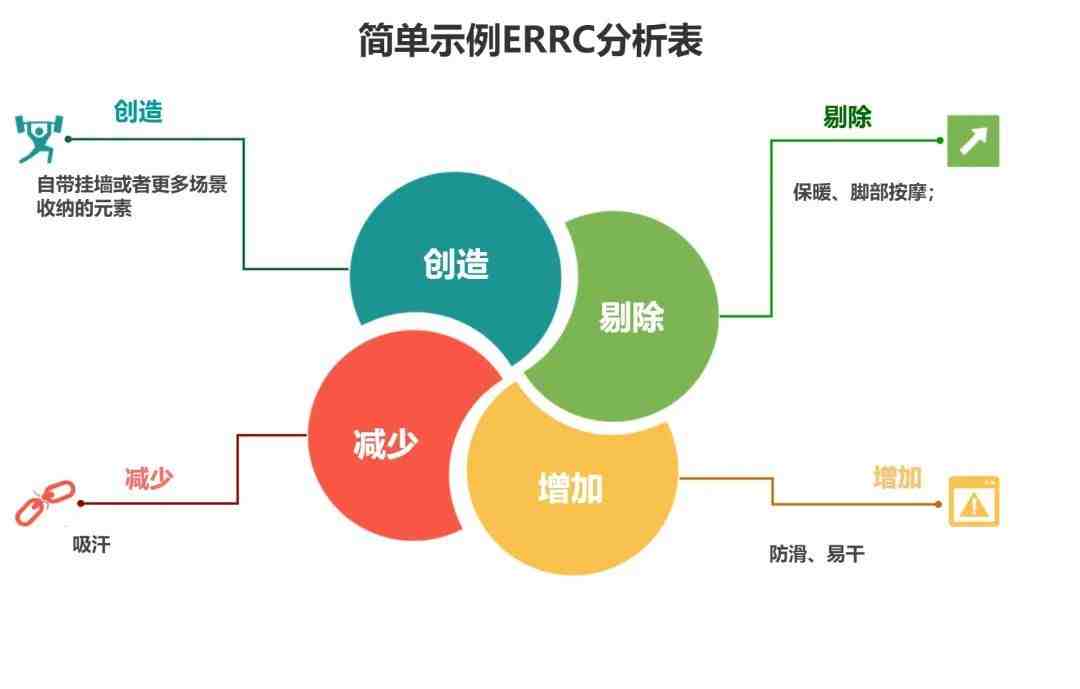

做ERRC分析表,即:这里的ERRC指的是针对产品的最小元素的归类表,例如一双拖鞋的最小元素有:防滑、易干、保暖、吸汗、脚部按摩、自带挂墙收纳等;那么我们如果要做一款针对南方天气家居多用的拖鞋,可以有这样的分析表;

包含但不限于:

产品开发思维;

设计师思维;

团队至少有建模和渲染能力;

供应链支持;

运营思维。

等等....

由于各行各业差距大,隔行如隔山,不敢以偏概全,仅从自身经历谈少许总结;如有偏漏或者错误,请多谅解~